ウチナーグチ、まるで外国の言葉のようだとも言われる沖縄の方言。

実はよく聞くと標準語に似ている言葉もあります。聞き取れないと壁を作らずに少しずつ学んで行きましょう!

それでも沖縄のおじい、おばあに本気を出されると何言ってるかわかりません 笑

私達も勉強中です!一緒に覚えていきましょう!

ウチナーグチ講座:開講

ハイサ〜イ!はたねこです。

私たちは、東京から沖縄に移住した30代夫婦、そして1歳の娘と0歳の息子の4人家族で、子育てに奮闘しつつ、移住者の目線から沖縄の情報を日々発信しています。

今日も沖縄の生活で感じた、学んだウチナーグチを紹介していきます。

日常で学んだウチナーグチを書き溜めているので不定期連載ですm(_ _)m

沖縄を訪れたときにこの記事を思い出して、

うちなーんちゅとゆんたくしてみてください!

まだまだあるぞー!第4弾!!

今日のウチナーグチ

まじむん

まじむんは、妖怪・悪霊・化け物・魔物を指す言葉

単なるおばけというよりは、

人に悪さをする存在を指します。

沖縄では、自然や土地に宿る霊的な存在を大切にする文化があり、

まじむんは 悪い霊的存在として恐れられてきました。

まず沖縄のまじむんは、琉球王国時代から伝わる 民間伝承や信仰 に深く関係しており、

森や海、川、屋敷、墓 などに住み着き、悪いことをした人や不注意な人に害を与えるとされています。

そのため、昔から お墓や夜の海には近づかない、井戸の水をのぞかない などの言い伝えが残っています。

また、「まじむん」は

比喩的にいたずら好きな子ども や やんちゃな人を指すこともあります。

代表的なまじむん

【キジムナー】

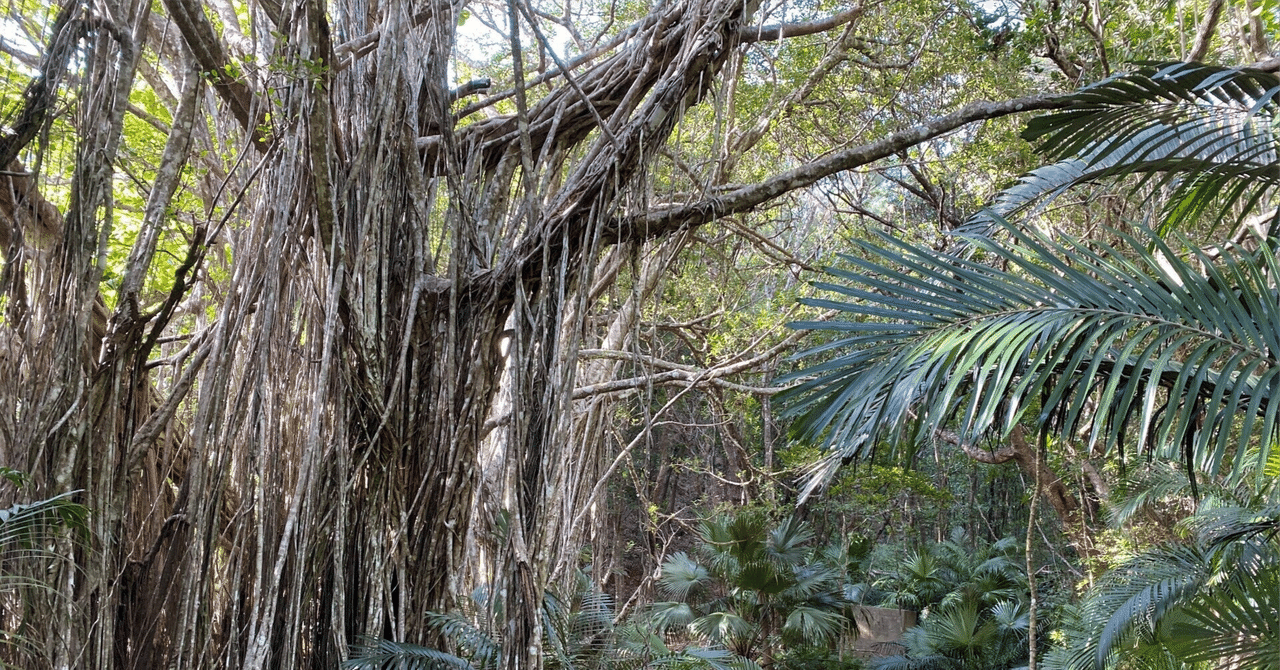

• ガジュマルの木に住む精霊のような存在。赤い髪をした小さな子どもに似た姿で、いたずら好き。

• 人間に対して友好的なこともある。しかし、怒らせると災いをもたらすとも言われる。

【アカマター】

・アカマタというヘビがもととなっている

・ 美男に化けて、女性を惑わし、時には身籠らすこともあるという。沖縄や奄美の各地に伝わっている

きじむなーはキャラクターとして使われていたり、店の名前に含まれていたり、馴染み深いまじむんです。

【例文】

「夜の森にはまじむんがいるから、あんまり近づかん方がいいよ!」

「うちの子はいたずらばっかりして、まじむんみたいさー。」

「古い井戸はまじむんが住んでるって昔から言われてるさー。」

まじむんをまとめている方がいたのでこちらもどうぞ!

わったー

「わったー」は、標準語の「私たち・俺たち」に相当する一人称の複数形

標準語の「うち(私たち)」に近いニュアンスで、家族や仲間、同じ立場の人たちを含めた自分たちを指すときに使われます。

また、状況、相手との関係性や会話の流れで「わったー」が単数の「俺」や「私」として機能することもあります。

「わったー」は、「我達(わたち)」という古い言葉が変化したものと考えられています。

「我(わ)」は「私」を意味し、「達(たち)」がつくことで「私たち」の意味になります。

そして、これが沖縄の発音に適応し、「わったー」となったと推測されます。

【例文】

「わったー、明日海に行くさー!」

「これ、わったーのカバンやさ!」

「わったーのチームが勝ったさー!」

ぬー

「ぬー」は、標準語の「何(なに)」に

相当する言葉です。

例えば、「ぬー?」と単独で使うと、「なに?」や

「どうしたの?」といったニュアンスになります。

響きが可愛いですねー

また、

「ぬーや(何だ)」「ぬーしが(だけど)」「ぬーねーらん(何でもない)」など、日常会話でよく使われるフレーズにも登場します。

標準語よりも柔らかくフレンドリーな響きがあり、親しい間柄で気軽に使われます。

「ぬー」は、琉球語(沖縄方言)の

「ぬ(何)」に由来し、さらにそれに強調の「ー」が加わった形だと考えられています。

【例文】

「ぬーねーらん?」(何でもないの?/大丈夫?)「ぬーが?」(どうしたの?/何かあった?)

「ぬーや、あの人?」(あの人、誰?/あの人は何者?)

沖縄のヤンキーの喧嘩はお互いに「ぬー」の応酬になることもあるみたいです。「何やお前!」的な感じですかね、、、なんかかわいいですよね。

いりちー

「いりちー」は、標準語の「炒め物」を指します。

沖縄料理では、

具材を炒めた料理の名前によく使われます。

例えば、フーチャンプルー(麩の炒め物)のような炒め料理と似た調理法ですが、

チャンプルーよりも具材が細かい傾向があります。

「チャンプルー」が豆腐や野菜などをざっくり炒めるのに対し、一方で「いりちー」はじっくり炒める料理のイメージがあります。

代表的な沖縄料理として

「パパイヤいりちー(青パパイヤの炒め物)」

「クーブいりちー(昆布の炒め煮)」

などがあります。

「いりちー」は、沖縄方言の「炒る(いる)」に由来しており、

「炒める」という調理法の意味が転じて、「炒めた料理そのもの」を指すようになったと考えられています。

沖縄では豚やヤギの血を使用したチーイリチー(血イリチー)という料理もあります。勇気が出ずまだ食べられていません(笑)

【例文】

「今日の晩ご飯はクーブいりちーやさ!」

「ばあちゃんの作るニンジンいりちー、しに美味しいさー!」

「昨日パパイヤいりちー作ったけど、もう全部なくなった!」

ちょーでー

「ちょーでー」は、標準語の「兄弟

(きょうだい)」に相当する言葉です。

ただし、

単なる血のつながった兄弟だけでなく、

「仲間・同志」のような親しみを込めた意味でも使われます。

沖縄では、家族やコミュニティを大切にする文化が根付いています。

「ちょーでー」と呼び合うことで

兄弟のような強い絆を感じることができます。

もともと日本語の「兄弟(きょうだい)」が沖縄の発音に適応し、「ちょーでー」となったと推測されます。

【例文】

「わったー、ずっと一緒にいるし、もうちょーでーみたいなもんさー!」

「あいつは昔からのちょーでーだから、何があっても助けるよ!」

「初めて会ったけど、ちょーでーみたいに話が合うね!」

「いちゃりばちょーでー」とは?

「いちゃりばちょーでー(行逢りば兄弟)」は、沖縄のことわざで、「一度会えば皆兄弟」という意味です。

これは、

たとえ初対面でも、一度会えば家族のように助け合うべきという沖縄の温かい精神を表した言葉です。

沖縄では「助け合い」「絆」を大切にする文化があり、地域の人々のつながりも強いです。

そのため、初めて会った人にも優しく接し、親しみを込めて「ちょーでー(兄弟)」のように接することが多いのです。

この言葉は、沖縄の人々のホスピタリティや温かさを象徴するフレーズとして広く知られています。

沖縄、あったけぇ

ウチナーグチ講座:まとめ

さて、いかがでしたか?

どれも日常で耳にする

リアルなウチナーグチです!

沖縄に来た際はぜひ注目してくださいね

それでは最後まで読んでいただき、

いっぺーにふぇーでーびる!

次回のウチナーグチ講座でお会いしましょう!

また、他のウチナーグチも気になった方は

こちらの記事もどうぞ!

コメント